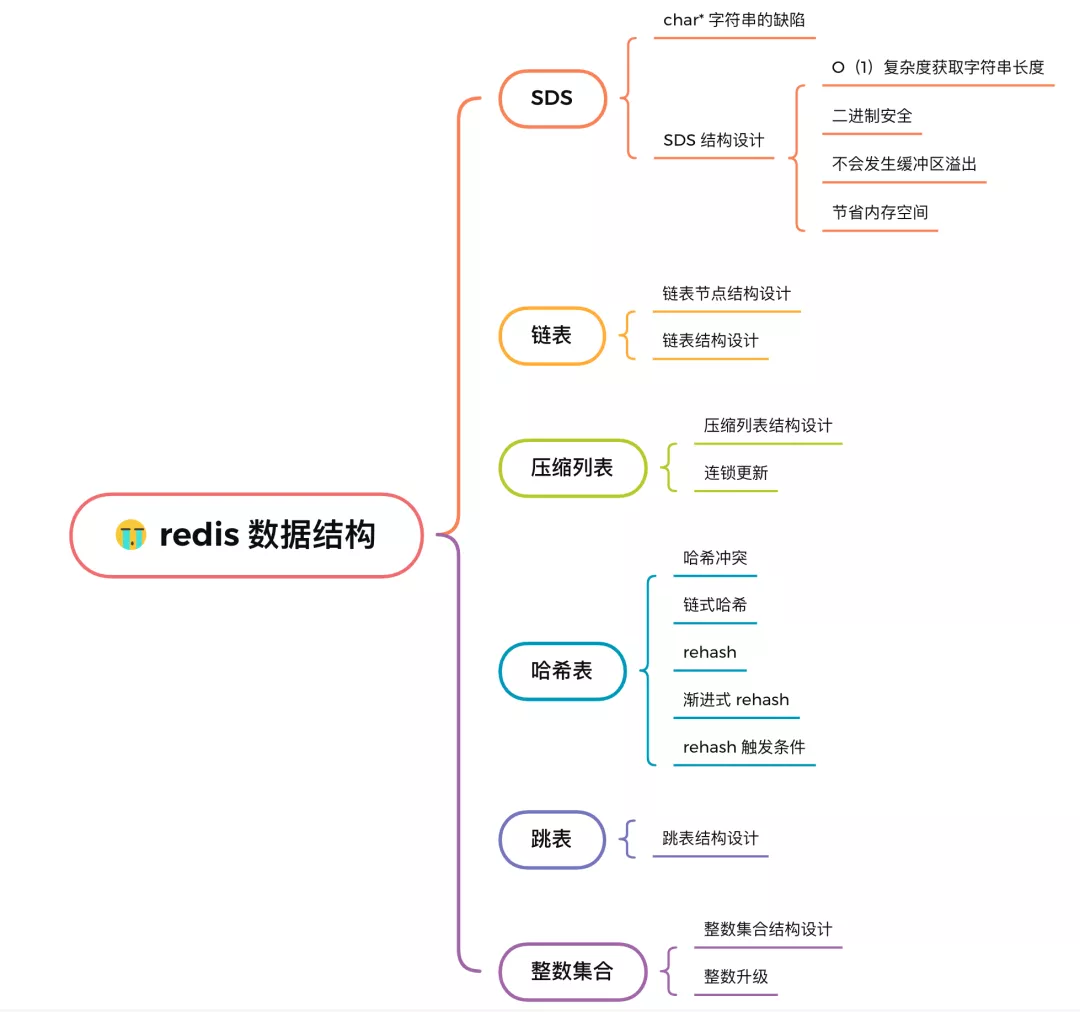

redis底层数据结构

redis底层数据结构

Redis面试中经常被问到,Redis效率为什么这么快,很多同学往往回答:① Redis基于内存操作;② Redis是单线程的,采用了IO多路复用技术;

除了它是内存数据库,使得所有的操作都在内存上进行之外,还有一个重要因素,它实现的数据结构,使得我们对数据进行增删查改操作时,Redis 能高效的处理。

今天来聊下redis的底层数据结构

# 简单动态字符串(Simple dynamic string,SDS)

C语言字符串使用长度为n+1的字符数组来表示长度为n的字符串,并且字符数组的最后一个元素总是空字符'\0',因为这种字符串表示方式不能满足Redis对字符串在安全性、效率以及功能方面的要求,所以Redis自己构建了SDS,用于满足其需求。在Redis中,包含字符串值的键值对都是使用SDS实现的,除此之外,SDS还被用于AOF缓冲区、客户端状态的输入缓冲区。

字符串是Redis中最为常见的数据存储类型,其底层实现是简单动态字符串sds(simple dynamic string),是可以修改的字符串。sds ,Simple的意思是简单,Dynamic即动态,意味着其具有动态增加空间的能力,扩容不需要使用者关心。String是字符串的意思。

# 使用SDS的好处

1、二进制安全的数据结构

所有SDS API都会以处理二进制的方式来处理SDS存放在buf数组里的数据

sds在Redis中是实现字符串对象的工具,并且完全取代char*..sds是二进制安全的,它可以存储任意二进制数据,不像C语言字符串那 样以‘\0’来标识字符串结束,因为传统C字符串符合ASCII编码,这种编码的操作的特点就是:遇零则止 。即当读一个字符串时,只要遇到’\0’结尾,就认为到达末尾,就忽略’\0’结尾以后的所有字符。因此,如果传统字符串保存图片,视频等二进制文件,操作文件时就被截断了。

SDS表头的buf被定义为字节数组,因为判断是否到达字符串结尾的依据则是表头的len成员,这意味着它可以存放任何二进制的数据和文本数据,包括’\0’

2、提供了内存预分配机制,避免了频繁的内存分配

用于字符串增长操作,当字符串增长时,程序会先检查需不需要对SDS空间进行扩展,如果需要扩展,程序不仅会为SDS分配修改所必要的空间,还会为SDS分配额外的未使用空间,额外分配的未使用空间公式如下:

1)第一次创建len属性等于数据实际大小,free等于0,不做预分配。

2)修改后如果已有free空间不够且数据小于1M,每次预分配一倍容 量。如原有len=60byte,free=0,再追加60byte,预分配 120byte,总占用空 间:60byte+60byte+120byte+1byte。

3)修改后如果已有free空间不够且数据大于1MB,每次预分配1MB数据。如原有len=30MB,free=0,当再追加100byte,预分配1MB,总占用空 间:1MB+100byte+1MB+1byte。

3、兼容C语言的函数库,\0结尾

4、相比C语言字符串,使获取字符串长度时间复杂度降为O(1)

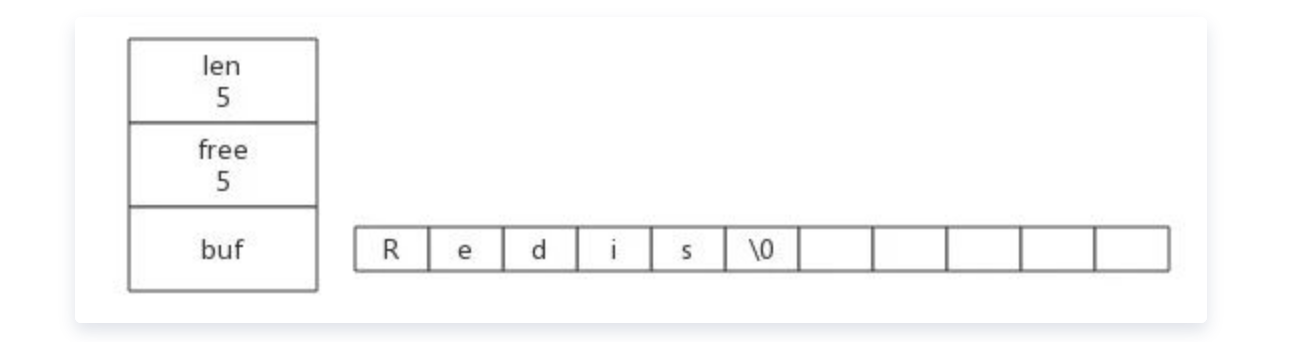

C语言字符串不记录自身长度,如果想获取自身长度必须遍历整个字符串,对每个字符进行计数,这个操作时间复杂度是O(n)。相比较而言,Redis程序只要访问SDS的len属性就可以直接获取到字符串长度,时间复杂度为O(1),确保获取字符串长度不会成为Redis性能瓶颈,比如对字符串键反复执行strlen命令。如:获取“Redis”字符串长度时程序会直接访问len属性即可,该字符串长度为5。

5、惰性删除机制,字符串缩减后的空间不释放,作为预分配空间保留。

6、节省内存空间

SDS 结构中有个 flags 成员变量,表示的是 SDS 类型。

Redos 一共设计了 5 种类型,分别是 sdshdr5、sdshdr8、sdshdr16、sdshdr32 和 sdshdr64。

这 5 种类型的主要区别就在于,它们数据结构中的 len 和 alloc 成员变量的数据类型不同

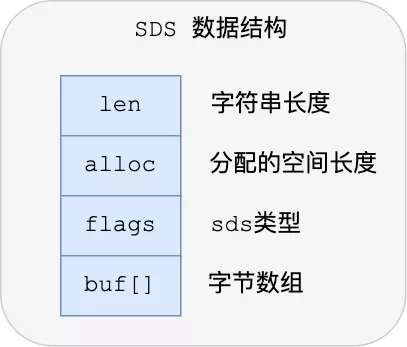

# 数据结构

Redis中简单动态字符串sds数据结构与API相关文件是:sds.h, sds.c。

redis 3.2 以前

struct sdshdr {

unsigned int len; //buf中已经使用的长度

unsigned int free; //buf中未使用的长度

char buf[]; //柔性数组buf

};

2

3

4

5

len会占用4个字节,也就是32b,最小值是-2147483648,最大值是2147483647,实际上可能会存储很小的字符串,会造成内存浪费,所以Redis 3.2 版本中,对数据结构做出了修改,针对不同的长度范围定义了不同的结构

typedef char *sds;

struct __attribute__ ((__packed__)) sdshdr5 { // 对应的字符串长度小于 1<<5

unsigned char flags; /* 3 lsb of type, and 5 msb of string length */

char buf[];

};

struct __attribute__ ((__packed__)) sdshdr8 { // 对应的字符串长度小于 1<<8

uint8_t len; /* used */ //目前字符创的长度

uint8_t alloc; //已经分配的总长度

unsigned char flags; //flag用3bit来标明类型,类型后续解释,其余5bit目前没有使用

char buf[]; //柔性数组,以'\0'结尾

};

struct __attribute__ ((__packed__)) sdshdr16 { // 对应的字符串长度小于 1<<16

uint16_t len; /* used */

uint16_t alloc; /* excluding the header and null terminator */

unsigned char flags; /* 3 lsb of type, 5 unused bits */

char buf[];

};

struct __attribute__ ((__packed__)) sdshdr32 { // 对应的字符串长度小于 1<<32

uint32_t len; /* used */

uint32_t alloc; /* excluding the header and null terminator */

unsigned char flags; /* 3 lsb of type, 5 unused bits */

char buf[];

};

struct __attribute__ ((__packed__)) sdshdr64 { // 对应的字符串长度小于 1<<64

uint64_t len; /* used */

uint64_t alloc; /* excluding the header and null terminator */

unsigned char flags; /* 3 lsb of type, 5 unused bits */

char buf[];

};

static inline char sdsReqType(size_t string_size) {

if (string_size < 1<<5)

return SDS_TYPE_5;

if (string_size < 1<<8)

return SDS_TYPE_8;

if (string_size < 1<<16)

return SDS_TYPE_16;

#if (LONG_MAX == LLONG_MAX)

if (string_size < 1ll<<32)

return SDS_TYPE_32;

return SDS_TYPE_64;

#else

return SDS_TYPE_32;

#endif

}

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

alloc - len = free

用图表示是这样的

结构中的每个成员变量分别介绍下:

- len,SDS 所保存的字符串长度。这样获取字符串长度的时候,只需要返回这个变量值就行,时间复杂度只需要 O(1)。

- alloc,分配给字符数组的空间长度。这样在修改字符串的时候,可以通过

alloc - len计算 出剩余的空间大小,然后用来判断空间是否满足修改需求,如果不满足的话,就会自动将 SDS 的空间扩展至执行修改所需的大小,然后才执行实际的修改操作,所以使用 SDS 既不需要手动修改 SDS 的空间大小,也不会出现前面所说的缓冲区益处的问题。 - flags,SDS 类型,用来表示不同类型的 SDS。一共设计了 5 种类型,分别是 sdshdr5、sdshdr8、sdshdr16、sdshdr32 和 sdshdr64,后面在说明区别之处。

- buf[],字节数组,用来保存实际数据。不需要用 “\0” 字符来标识字符串结尾了,而是直接将其作为二进制数据处理,可以用来保存图片等二进制数据。它即可以保存文本数据,也可以保存二进制数据,所以叫字节数组会更好点。

新版带来的好处就是针对长度不同的字符串做了优化,选取不同的数据类型uint8_t或者uint16_t或者uint32_t等来表示长度、一共申请字节的大小等。上面结构体中的__attribute__ ((packed)) 设置是告诉编译器取消字节对齐,则结构体的大小就是按照结构体成员实际大小相加得到的。

为什么设计成5种数据结构?

是为了能灵活保存不同大小的字符串,从而有效节省内存空间。比如,在保存小字符串时,结构头占用空间也比较少。

除了设计不同类型的结构体,Redis 在编程上还使用了专门的编译优化来节省内存空间,即在 struct 声明了 __attribute__ ((packed)) ,它的作用是:告诉编译器取消结构在编译过程中的优化对齐,按照实际占用字节数进行对齐。

比如,sdshdr16 类型的 SDS,默认情况下,编译器会按照 16 字节对其的方式给变量分配内存,这意味着,即使一个变量的大小不到 16 个字节,编译器也会给它分配 16 个字节。

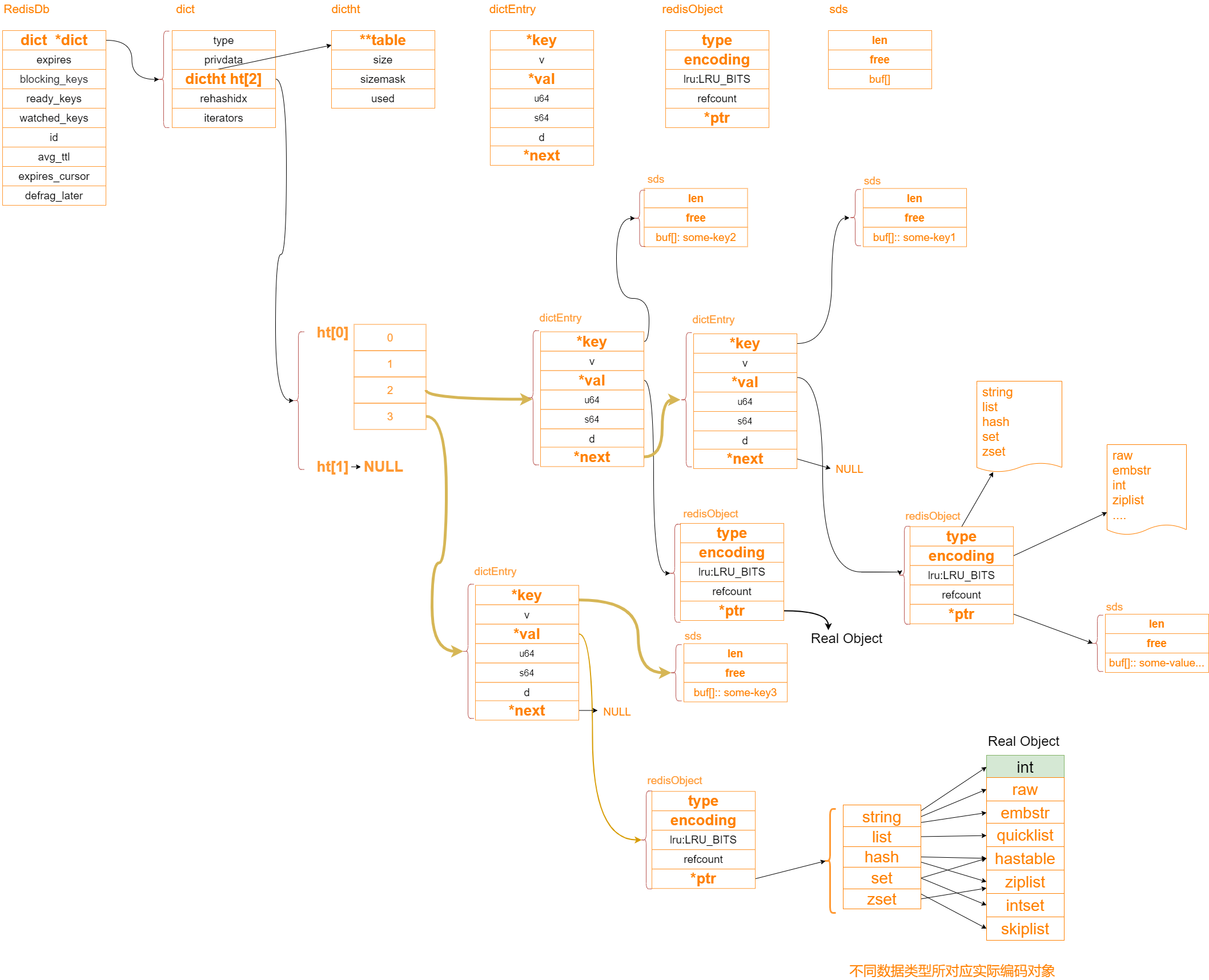

# redis数据是怎么存储的?

采用的数组+链表,对key进行hash计算,得到hash槽,当有hash冲突时候,采用头插法,产生链表

下面看下具体的数据结构

typedef struct redisDb {

dict *dict; /* The keyspace for this DB */

dict *expires; /* Timeout of keys with a timeout set 过期时间字典 */

dict *blocking_keys; /* Keys with clients waiting for data (BLPOP)*/

dict *ready_keys; /* Blocked keys that received a PUSH */

dict *watched_keys; /* WATCHED keys for MULTI/EXEC CAS */

int id; /* Database ID */

long long avg_ttl; /* Average TTL, just for stats */

unsigned long expires_cursor; /* Cursor of the active expire cycle. */

list *defrag_later; /* List of key names to attempt to defrag one by one, gradually. */

} redisDb;

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

typedef struct dict {

dictType *type;

void *privdata;

dictht ht[2];// ht[0] , ht[1] =null

long rehashidx; /* rehashing not in progress if rehashidx == -1 */

unsigned long iterators; /* number of iterators currently running */

} dict;

typedef struct dictType{

//计算哈希值的函数

unsigned int (*hashFunction)(const void * key);

//复制键的函数

void *(*keyDup)(void *private, const void *key);

//复制值得函数

void *(*valDup)(void *private, const void *obj);

//对比键的函数

int (*keyCompare)(void *privdata , const void *key1, const void *key2)

//销毁键的函数

void (*keyDestructor)(void *private, void *key);

//销毁值的函数

void (*valDestructor)(void *private, void *obj);

}dictType

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

我们可以发现,Redis中有两个哈希表:

- ht[0]:用于存放真实的

key-vlaue数据 - ht[1]:用于扩容(rehash)

在Redis里边,哈希表使用dictht结构来定义:

/* This is our hash table structure. Every dictionary has two of this as we

implement incremental rehashing, for the old to the new table. */

typedef struct dictht {

dictEntry **table; //哈希表数组

unsigned long size; // hashtable 容量

unsigned long sizemask; // size -1,用于计算索引值

unsigned long used; // 哈希表已有节点数量,hashtable 元素个数 used / size =1

} dictht;

2

3

4

5

6

7

8

9

哈希表的节点是怎么实现的

typedef struct dictEntry {

//键

void *key; //SDS

//值

union {

void *val;

uint64_t u64;

int64_t s64;

double d;

} v;

//指向下个哈希节点,组成链表

struct dictEntry *next;

} dictEntry;

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

value会进一步封装:

// redisObject对象 : string , list ,set ,hash ,zset ...

typedef struct redisObject {

unsigned type:4; // value的类型 4 bit, sting , hash

unsigned encoding:4; // 编码格式 4 bit

unsigned lru:LRU_BITS; /* LRU time (relative to global lru_clock) or

* LFU data (least significant 8 bits frequency

* and most significant 16 bits access time).

* 24 bit

* */

int refcount; // 4 byte

void *ptr; // 8 byte 总空间: 4 bit + 4 bit + 24 bit + 4 byte + 8 byte = 16 byte

} robj;

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

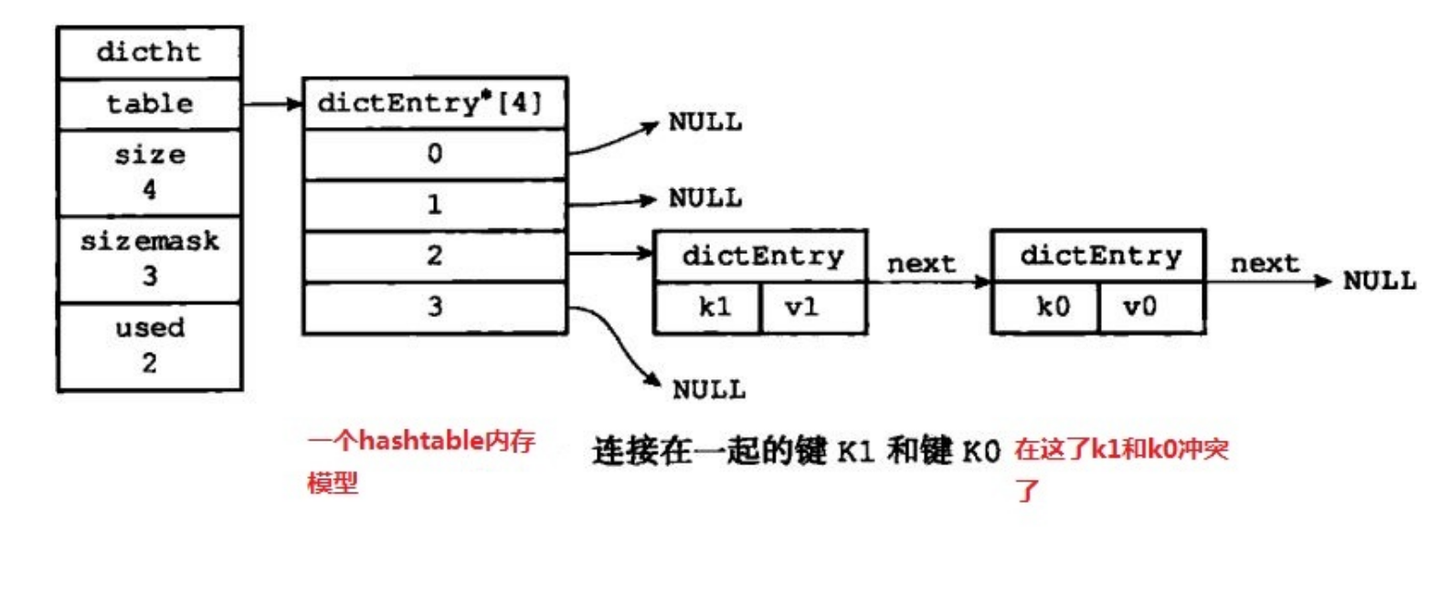

# 哈希表hashtable

哈希表是一种保存键值对(key-value)的数据结构。

哈希表中的每一个 key 都是独一无二的,程序可以根据 key 查找到与之关联的 value,或者通过 key 来更新 value,又或者根据 key 来删除整个 key-value等等。

当一个哈希键包含的 key-value 比较多,或者 key-value 中元素都是比较长多字符串时,Redis 就会使用哈希表作为哈希键的底层实现。

Hash 表优点在于,它能以 O(1) 的复杂度快速查询数据。主要是通过 Hash 函数的计算,就能定位数据在表中的位置,紧接着可以对数据进行操作,这就使得数据操作非常快。

但是存在的风险也是有,在哈希表大小固定的情况下,随着数据不断增多,那么哈希冲突的可能性也会越高。

解决哈希冲突的方式,有很多种。Redis 采用了链式哈希,在不扩容哈希表的前提下,将具有相同哈希值的数据链接起来,以便这些数据在表中仍然可以被查询到。

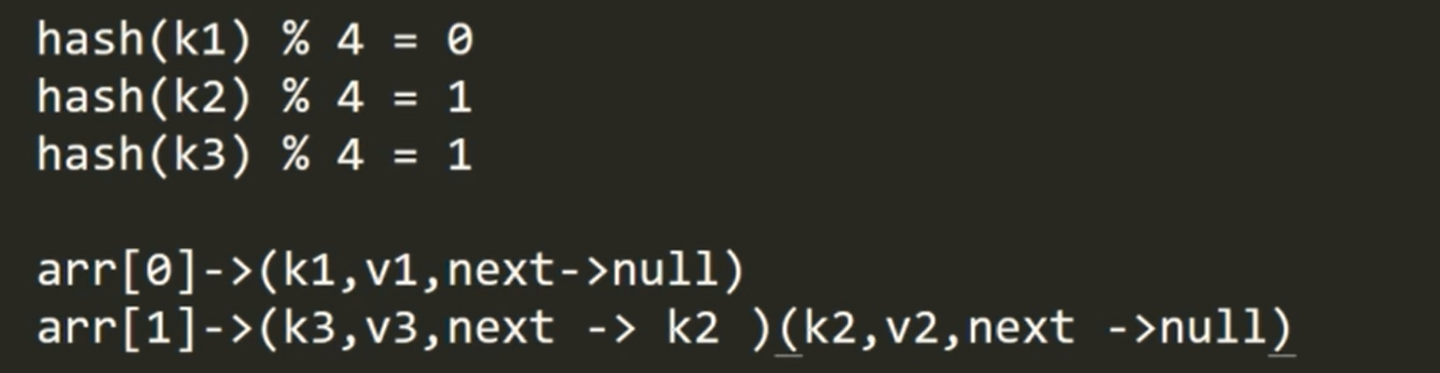

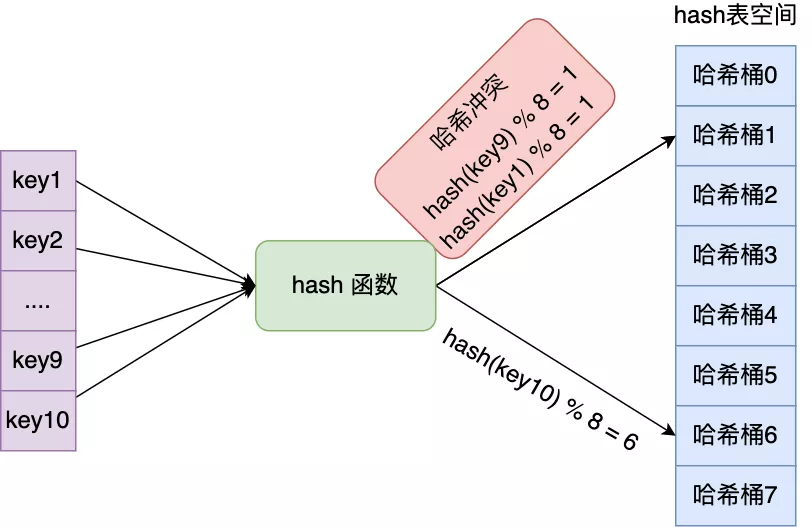

# 哈希冲突

哈希表实际上是一个数组,数组里多每一个元素就是一个哈希桶。

当一个键值对的键经过 Hash 函数计算后得到哈希值,再将(哈希值 % 哈希表大小)取模计算,得到的结果值就是该 key-value 对应的数组元素位置,也就是第几个哈希桶。

举个例子,有一个可以存放 8 个哈希桶的哈希表。key1 经过哈希函数计算后,再将「哈希值 % 8 」进行取模计算,结果值为 1,那么就对应哈希桶 1,类似的,key9 和 key10 分别对应哈希桶 1 和桶 6。

此时,key1 和 key9 对应到了相同的哈希桶中,这就发生了哈希冲突。

因此,当有两个以上数量的 kay 被分配到了哈希表数组的同一个哈希桶上时,此时称这些 key 发生了冲突。

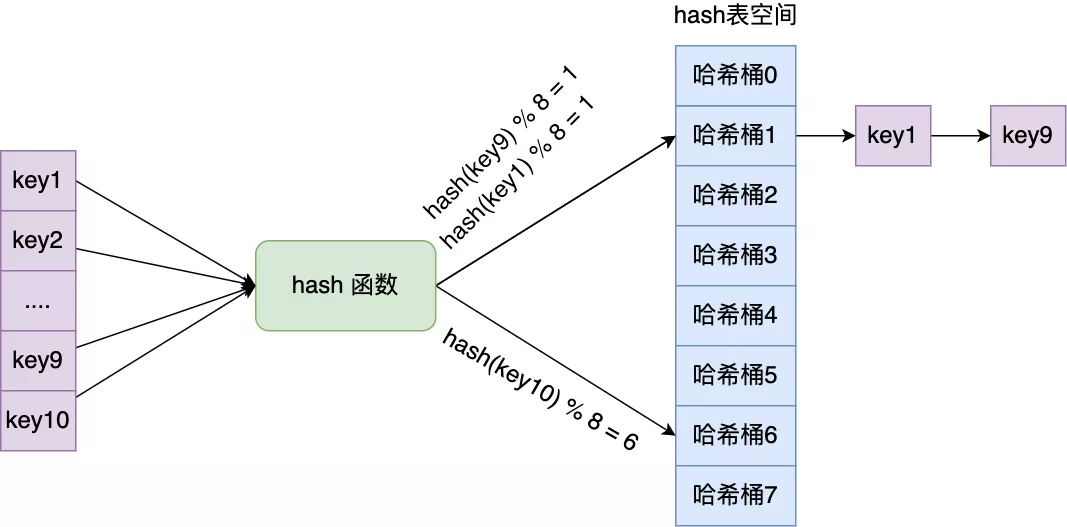

# 链式哈希

Redis 采用了「链式哈希」的方法来解决哈希冲突。

实现的方式就是每个哈希表节点都有一个 next 指针,多个哈希表节点可以用 next 指针构成一个单项链表,被分配到同一个哈希桶上的多个节点可以用这个单项链表连接起来,这样就解决了哈希冲突。

还是用前面的哈希冲突例子,key1 和 key9 经过哈希计算后,都落在同一个哈希桶,链式哈希的话,key1 就会通过 next 指针指向 key9,形成一个单向链表。

不过,链式哈希局限性也很明显,随着链表长度的增加,在查询这一位置上的数据的耗时就会增加,毕竟链表的查询的时间复杂度是 O(n)。

要想解决这一问题,就需要进行 rehash,就是对哈希表的大小进行扩展。

接下来,看看 Redis 是如何实现的 rehash 的。

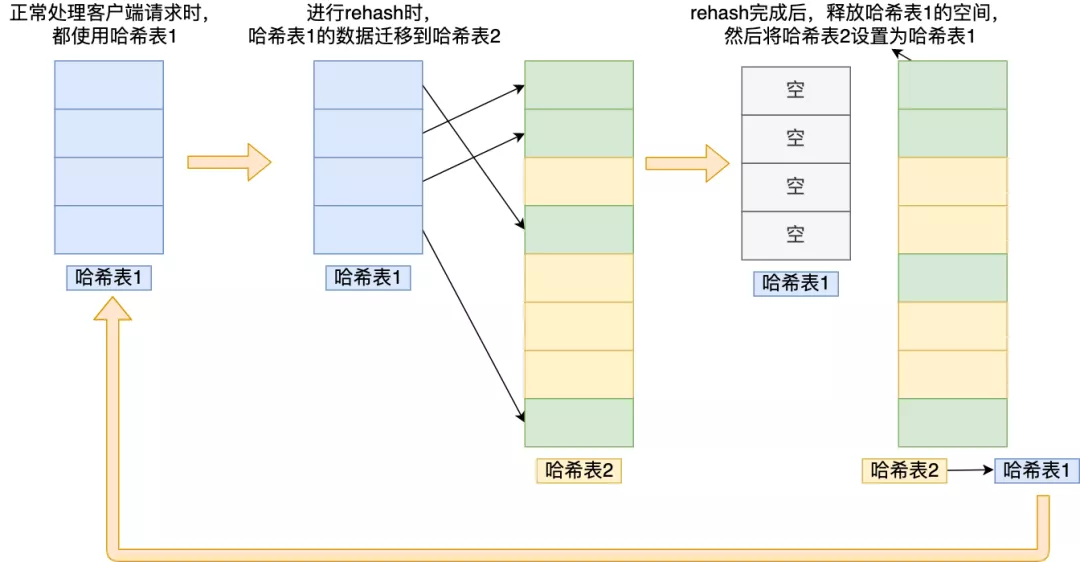

# rehash

rehash就是扩容,在对哈希表进行扩展或者收缩操作时,reash过程并不是一次性地完成的,而是渐进式地完成的。Redis是专门使用一个哈希表来做rehash的。

Redis 会使用了两个全局哈希表进行 rehash。

在正常服务请求阶段,插入的数据,都会写入到「哈希表 1」,此时的「哈希表 2 」 并没有被分配空间。

Redis在rehash时采取渐进式的原因:数据量如果过大的话,一次性rehash会有庞大的计算量,这很可能导致服务器一段时间内停止服务。

1、在字典中维持一个索引计数器变量rehashidx,并将设置为0,表示rehash开始。给「哈希表 2」 分配空间,一般会比「哈希表 1」 大 2 倍。

2、在rehash期间每次对字典进行增加、查询、删除和更新操作时,除了执行指定命令外;还会将ht[0]中rehashidx索引上的值rehash到ht[1],操作完成后rehashidx+1。

3、字典操作不断执行,最终在某个时间点,所有的键值对完成rehash,这时将rehashidx设置为-1,表示rehash完成

4、在渐进式rehash过程中,字典会同时使用两个哈希表ht[0]和ht[1],所有的更新、删除、查找操作也会在两个哈希表进行。例如要查找一个键的话,服务器会优先查找ht[0],如果不存在,再查找ht[1],诸如此类。此外当执行新增操作时,新的键值对一律保存到ht[1],不再对ht[0]进行任何操作,以保证ht[0]的键值对数量只减不增,直至变为空表。

# rehash 触发条件

介绍了 rehash 那么多,还没说什么时情况下会触发 rehash 操作呢?

rehash 的触发条件跟**负载因子(load factor)**有关系。

负载因子可以通过下面这个公式计算:

负载因子 = 哈希表已保存节点数量 / 哈希表大小

触发 rehash 操作的条件,主要有两个:

当负载因子大于等于 1 ,并且 Redis 没有在执行 bgsave 命令或者 bgrewiteaof 命令,也就是没有执行 RDB 快照或没有进行 AOF 重写的时候,就会进行 rehash 操作。

当负载因子大于等于 5 时,此时说明哈希冲突非常严重了,不管有没有有在执行 RDB 快照或 AOF 重写,都会强制进行 rehash 操作。

我们看下整体的结构

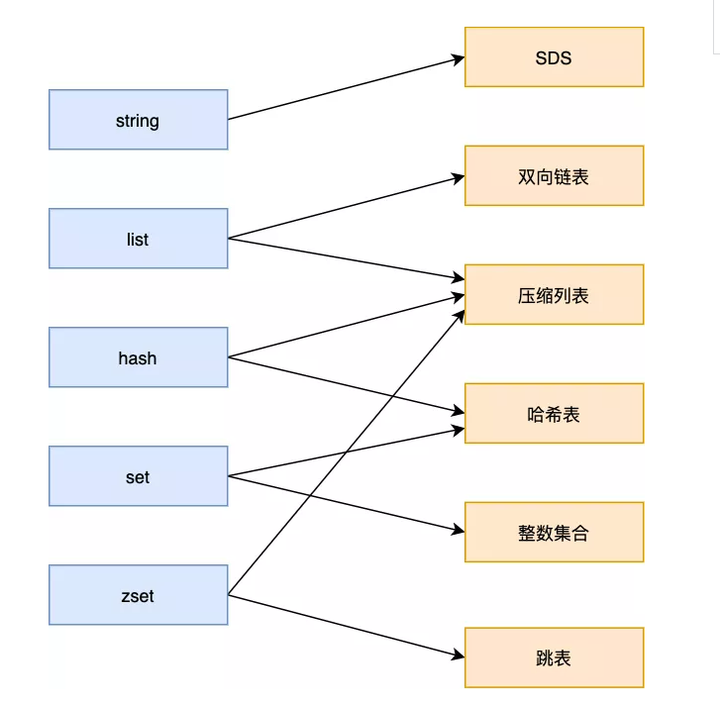

Redis 底层的数据结构一共有 6 种,它和数据类型对应关系也如下图:

可以看到,有些数据类型可以由两种 数据结构实现:

- List 数据类型底层数据结构由「双向链表」或「压缩表列表」实现;

- Hash 数据类型底层数据结构由「压缩列表」或「哈希表」实现;

- Set 数据类型底层数据结构由「哈希表」或「整数集合」实现;

- Zset 数据类型底层数据结构由「压缩列表」或「跳表」实现;

# list底层数据结构

List是一个有序(按加入的时序排序)的数据结构,Redis采用quicklist(双端链表) 和 ziplist 作为List的底层实现。

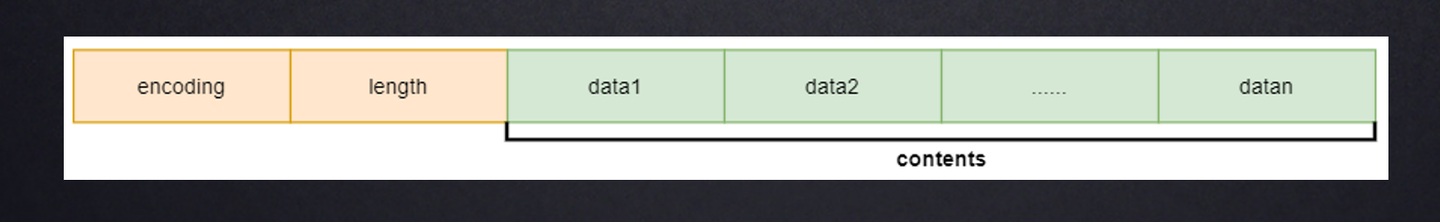

压缩列表(ziplist)是Redis为了节约内存而开发的,是由一系列的特殊编码的连续内存块组成的顺序性数据结构。

# ziplist

ziplist是由一系列特殊编码的连续内存块组成的顺序存储结构,类似于数组,ziplist在内存中是连续存储的,但是不同于数组,为了节省内存 ziplist的每个元素所占的内存大小可以不同(数组中叫元素,ziplist叫节点entry,下文都用“节点”),每个节点可以用来存储一个整数或者一个字符串。

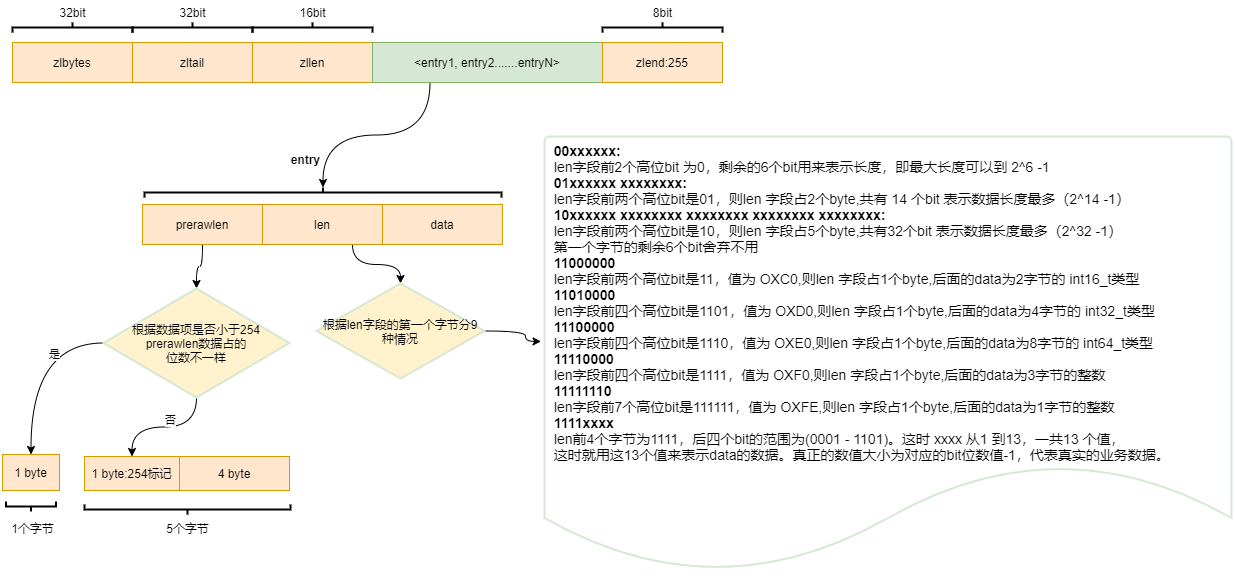

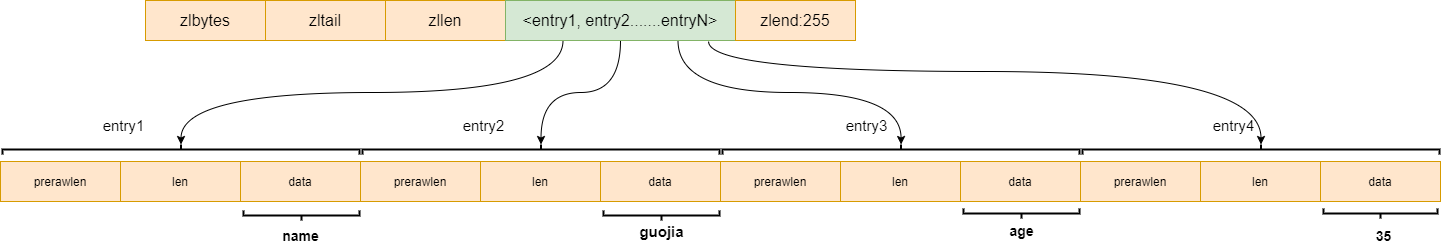

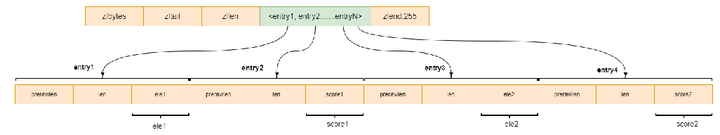

zlbytes: ziplist的长度(单位: 字节),是一个32位无符号整数,记录整个压缩列表占用对内存字节数; zltail: 记录压缩列表「尾部」节点距离起始地址由多少字节,也就是列表尾的偏移量;,反向遍历ziplist或者pop尾部节点的时候有用。 zllen: ziplist的节点(entry)个数 entry: 节点 zlend: 值为0xFF,用于标记ziplist的结尾

ziplist将一些必要的偏移量信息记录在了每一个节点里,使之能跳到上一个节点或下一个节点。

节点的布局(entry)

每个节点由三部分组成:prerawlen、len、data

- prerawlen: 记录上一个节点的长度,为了方便反向遍历ziplist

- len: entry中数据的长度

- data: 当前节点的值,可以是数字或字符串

压缩列表从表尾节点倒序遍历,首先指针通过zltail偏移量指向表尾节点,然后通过指向节点记录的前一个节点的长度依次向前遍历访问整个压缩列表。

在压缩列表中,如果我们要查找定位第一个元素和最后一个元素,可以通过表头三个字段的长度直接定位,复杂度是 O(1)。而查找其他元素时,就没有这么高效了,只能逐个查找,此时的复杂度就是 O(N) 了。

# 连锁更新

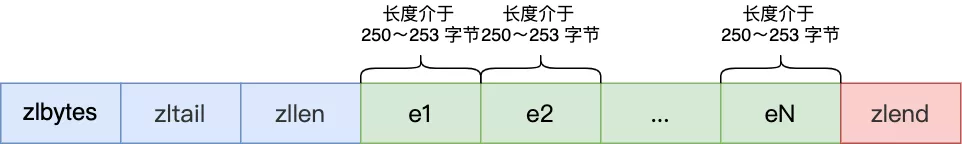

压缩列表除了查找复杂度高的问题,压缩列表在插入元素时,如果内存空间不够了,压缩列表还需要重新分配一块连续的内存空间,而这可能会引发连锁更新的问题。

压缩列表里的每个节点中的 prevlen 属性都记录了「前一个节点的长度」,而且 prevlen 属性的空间大小跟前一个节点长度值有关,比如:

- 如果前一个节点的长度小于 254 字节,那么 prevlen 属性需要用 1 字节的空间来保存这个长度值;

- 如果前一个节点的长度大于等于 254 字节,那么 prevlen 属性需要用 5 字节的空间来保存这个长度值;

现在假设一个压缩列表中有多个连续的、长度在 250~253 之间的节点,如下图:

因为这些节点长度值小于 254 字节,所以 prevlen 属性需要用 1 字节的空间来保存这个长度值。

这时,如果将一个长度大于等于 254 字节的新节点加入到压缩列表的表头节点,即新节点将成为 e1 的前置节点,如下图:

因为 e1 节点的 prevlen 属性只有 1 个字节大小,无法保存新节点的长度,此时就需要对压缩列表的空间重分配操作,并将 e1 节点的 prevlen 属性从原来的 1 字节大小扩展为 5 字节大小。

多米诺牌的效应就此开始。

e1 原本的长度在 250~253 之间,因为刚才的扩展空间,此时 e1 的长度就大于等于 254 了,因此原本 e2 保存 e1 的 prevlen 属性也必须从 1 字节扩展至 5 字节大小。

正如扩展 e1 引发了对 e2 扩展一样,扩展 e2 也会引发对 e3 的扩展,而扩展 e3 又会引发对 e4 的扩展…. 一直持续到结尾。

这种在特殊情况下产生的连续多次空间扩展操作就叫做「连锁更新」,就像多米诺牌的效应一样,第一张牌倒下了,推动了第二张牌倒下;第二张牌倒下,又推动了第三张牌倒下….

连锁更新一旦发生,就会导致压缩列表 占用的内存空间要多次重新分配,这就会直接影响到压缩列表的访问性能。

所以说,虽然压缩列表紧凑型的内存布局能节省内存开销,但是如果保存的元素数量增加了,或是元素变大了,压缩列表就会面临「连锁更新」的风险。

因此,压缩列表只会用于保存的节点数量不多的场景,只要节点数量足够小,即使发生连锁更新,也是能接受的。

ziplist 的优点是内存紧凑,访问效率高,缺点是更新效率低,并且数据量较大时,可能导致大量的内存复制

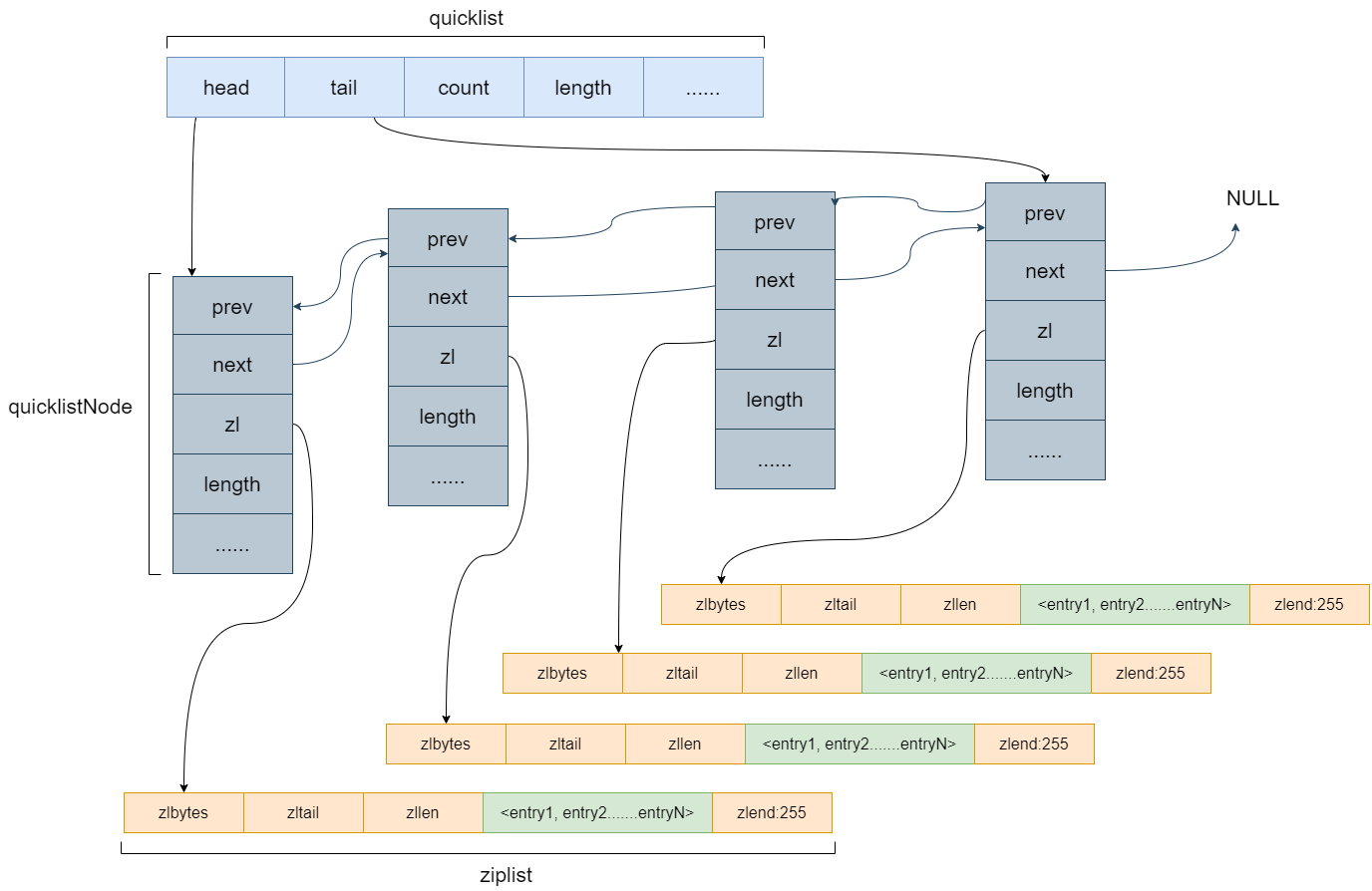

# quicklist

quicklist 是一个双向链表,并且是一个 ziplist 的双向链表,也就是说 quicklist 的每个节点都是一个 ziplist。quicklist是由ziplist组成的双向链表,链表中的每一个节点都以压缩列表ziplist的结构保存着数据,而ziplist有多个entry节点,保存着数据。相当与一个quicklist节点保存的是一片数据,而不再是一个数据。

quicklist 是一个双向链表,head、tail分别指向头尾节点

quicklistNode 是双向链表的节点,prev、next分别指向前驱、后继结点

quicklistNode.zl 指向一个ziplist(或者quicklistLZF结构)

quicklistEntry 包裹着list的每一个值,作为ziplist的一个节点

quicklist宏观上是一个双向链表,因此,它具有一个双向链表的有点,进行插入或删除操作时非常方便,虽然复杂度为O(n),但是不需要内存的复制,提高了效率,而且访问两端元素复杂度为O(1)。

quicklist微观上是一片片entry节点,每一片entry节点内存连续且顺序存储,可以通过二分查找以 log2(n)log2(n) 的复杂度进行定位。

可以通过设置每个ziplist的最大容量,quicklist的数据压缩范围,提升数据存取效率

list-max-ziplist-size -2 // 单个ziplist节点最大能存储 8kb ,超过则进行分裂,将数据存储在新的ziplist节点中

list-compress-depth 1 // 0 代表所有节点,都不进行压缩,1, 代表从头节点往后走一个,尾节点往前走一个不用压缩,其他的全部压缩,2,3,4 ... 以此类推

2

# Hash底层数据结构

Hash 数据结构底层实现为一个字典( dict ),也是RedisBb用来存储K-V的数据结构,当数据量比较小,或者单个元素比较小时,底层用ziplist存储,数据大小和元素数量阈值可以通过如下参数设置。

hash-max-ziplist-entries 512 // ziplist 元素个数超过 512 ,将改为hashtable编码

hash-max-ziplist-value 64 // 单个元素大小超过 64 byte时,将改为hashtable编码

2

hashtable上文讲过了,这里不再赘述了。

# set底层数据结构

Set 为无序的,自动去重的集合数据类型,Set 数据结构底层实现为一个value 为 null 的 字典( dict ),当数据可以用整形表示时,Set集合将被编码为intset数据结构。两个条件任意满足时Set将用hashtable存储数据。1, 元素个数大于 set-max-intset-entries , 2 , 元素无法用整形表示

set-max-intset-entries 512 // intset 能存储的最大元素个数,超过则用hashtable编码

# zset底层数据结构

ZSet 为有序的,自动去重的集合数据类型,ZSet 数据结构底层实现为 字典(dict) + 跳表(skiplist) ,当数据比较少时,用ziplist编码结构存储。

zset-max-ziplist-entries 128 // 元素个数超过128 ,将用skiplist编码

zset-max-ziplist-value 64 // 单个元素大小超过 64 byte, 将用 skiplist编码

2

# 跳跃表(shiplist)

跳跃表是一种有序的数据结构,它通过在每个节点中维持多个指向其他的节点指针,从而达到快速访问节点的目的。

Redis使用跳跃表作为有序集合键的底层实现之一,如果一个有序集合包含的元素数量比较多,又或者有序集合中元素的成员(member)是比较长的字符串时,Redis就会使用跳跃表来作为有序集合键的底层实现。

Redis只在两个地方用到了跳跃表,一个是实现有序集合键,另一个是在集群节点中用作内部数据结构

Redis的跳跃表由redis.h/zskiplistNode和redis.h/zskiplist两个结构定义,其中zskiplistNode结构用于表示跳跃表节点,而zskiplist结构则用于保存跳跃表节点的相关信息,比如节点的数量,以及指向表头节点和表尾节点的指针等等。

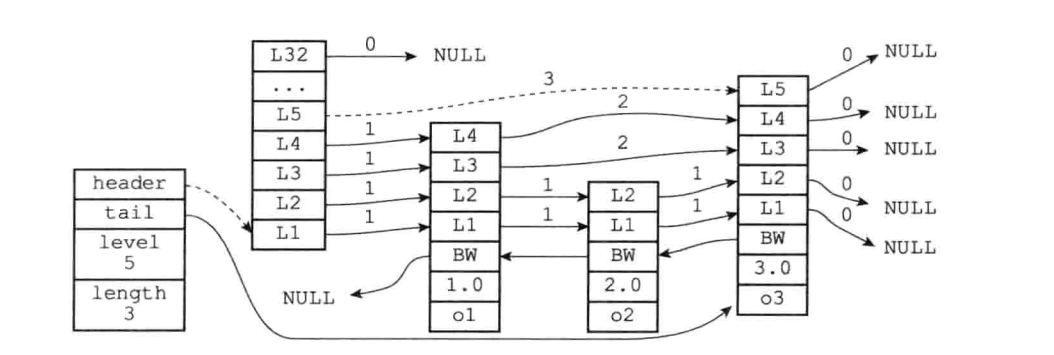

我们先来看一下一张完整的跳跃表的图

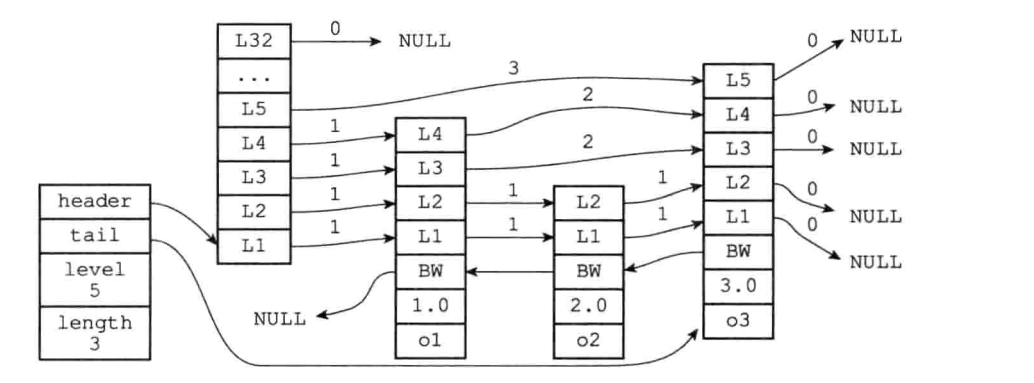

图片最左边的是zskiplist结构,该结构包含以下属性:

header:指向跳跃表的表头节点

tail:指向跳跃表的表尾节点

level:记录目前跳跃表内,层数最大的那个节点的层数(表头节点的层数不计算在内)

length:记录跳跃表的长度,目前跳跃表包含的节点数量(表头节点不计算在内)

位于zskiplist结构右方的是四个zskiplistNode结构,该结构包含以下属性:

层(level):节点中用LI、L2、L3等字样标记节点的各个层,L1代表第一层,L2 代表第二层,以此类推。

每个层都带有两个属性:前进指针和跨度。前进指针用于 访问位于表尾方向的其他节点,而跨度则记录了前进指针所指向节点和当前节点的距离。在上面的图片中,连线上带有数字的箭头就代表前进指针,而那个数字就是 跨度。当程序从表头向表尾进行遍历时,访问会沿着层的前进指针进行。

后退指针 (backward):节点中用BW字样标记节点的后退指针,它指向位于当前节 点的前一个节点。后退指针在程序从表尾向表头遍历时使用。

分值(score):各个节点中的1.0、2.0和3.0是节点所保存的分值。在跳跃表中, 节点按各自所保存的分值从小到大排列。

成员对象(obj ):各个节点中的。o1、o2和o3是节点所保存的成员对象。

注意:表头节点和其他节点的构造是一样的:表头节点也有后退指针、分值和成员对象,不 过表头节点的这些属性都不会被用到,所以图中省略了这些部分,只显示了表头节点的各个层。

# 跳跃表节点

/* ZSETs use a specialized version of Skiplists */

typedef struct zskiplistNode {

robj *obj; /*成员对象*/

double score; /*分值*/

struct zskiplistNode *backward; /*后退指针*/

struct zskiplistLevel { /*层*/

struct zskiplistNode *forward; /*前进指针*/

unsigned int span; /*跨度*/

} level[];

} zskiplistNode;

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1、层 level 跳跃表节点的level数组可以包含多个元素,每个元素都包含一个指向其他节点的指针,程序可以通过这些层来加快访问其他节点的速度,一般来说,层的数量越多,访问其他节点的速度就越快。

每次创建一个新跳跃表节点的时候,程序根据幂次定律(power law,越大的数出现的概率越小)随机生成一个介于1和32之间的值作为level数组的大小,这个大小就是层的“高度”。

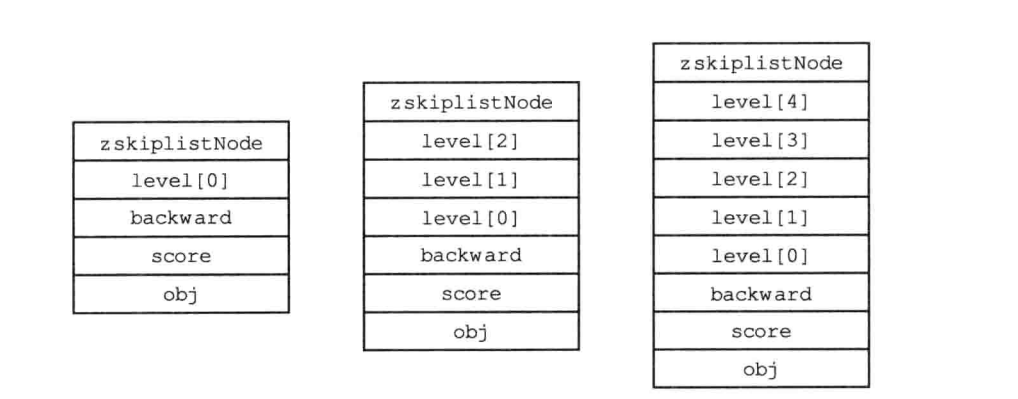

下图分别展示了三个高度为1层、3层和5层的节点,因为C语言的数组索引总是从0开始的,所以节点的第一层是level[0],而第二层是level[1],依次类推。

2、前进指针 forward

每个层都有一个指向表尾方向的前进指针(level[i].forward属性),用于从表头向表尾方向访问节点。下图用虚线表示出了程序从表头向表尾方向,遍历跳跃表中所有节点的路径:

- 迭代程序首先访问跳跃表的第一个节点(表头),然后从第四层的前进指针移动到表中的第二个节点。

- 在第二个节点时,程序沿着第二层的前进指针移动到表中的第三个节点。

- 在第三个节点时,程序同样沿着第二层的前进指针移动到表中的第四个节点。

- 当程序再次沿着第四个节点的前进指针移动时,它碰到一个NULL,程序知道这时已经到达了跳跃表的表尾,于是结束这次遍历。

3、跨度 level

层的跨度(level[i].span属性)用于记录两个节点之间的距离:

- 两个节点之间的跨度越大,它们相距得就越远。

- 指向NULL的所有前进指针的跨度都为0,因为它们没有连向任何节点。

遍历操作只使用前进指针就可以完成了,跨度实际上是用来计算排位(rank)的:在查找某个节点的过程中,将沿途访问过的所有层的跨度累计起来,得到的结果就是目标节点在跳跃表中的排位。

举个例子,下图用虚线标记了在跳跃表中查找分值为3.0、成员对象为o3的节点时,沿途经历的层:查找的过程只经过了一个层,并且层的跨度为3,所以目标节点在跳跃表中的排位为3。

4、后退指针 backward

节点的后退指针(backward属性)用于从表尾向表头方向访问节点:跟可以一次跳过多个节点的前进指针不同,因为每个节点只有一个后退指针,所以每次只能后退至前一个节点。

下图用虚线展示了如何从表尾向表头遍历跳跃表中的所有节点:程序首先通过跳跃表的tail指针访问表尾节点,然后通过后退指针访问倒数第二个节点,之后再沿着后退指针访问倒数第三个节点,再之后遇到指向NULL的后退指针,于是访问结束。

5、分值和成员

节点的分值(score属性)是一个double类型的浮点数,跳跃表中的所有节点都按分值从小到大来排序。

节点的成员对象(obj属性)是一个指针,它指向一个字符串对象,而字符串对象则保存着一个SDS值。

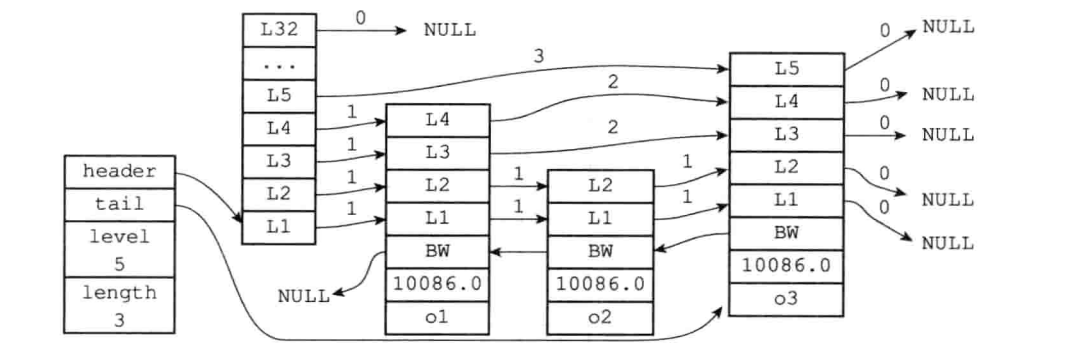

在同一个跳跃表中,各个节点保存的成员对象必须是唯一的,但是多个节点保存的分值却可以是相同的:分至相同的节点将按照成员对象在字典中的大小来进行排序,成员对象较小的节点会排在前面(靠近表头的方向),而成员对象较大的节点则会排在后面(靠近表尾的方向)。

举个例子,在下图中所示的跳跃表中,三个跳跃表节点都保存了相同的分值10086.0,但保存成员对象o1的节点却排在保存成员对象o2和o3的节点的前面,而保存成员对象o2的节点又排在保存成员对象o3的节点之前,由此可见,o1、o2、o3三个成员对象在字典中的排序为o1<=o2<=o3。

# 跳跃表

zskiplist结构的定义:

typedef struct zskiplist {

struct zskiplistNode *header, *tail; //header指向跳跃表的表头节点,tail指向跳跃表的表尾节点

unsigned long length; //记录跳跃表的长度,也即是,跳跃表目前包含节点的数量(表头节点不计算在内)

int level; //记录目前跳跃表内,层数最大的那个节点的层数(表头节点的层数不计算在内)

} zskiplist;

2

3

4

5

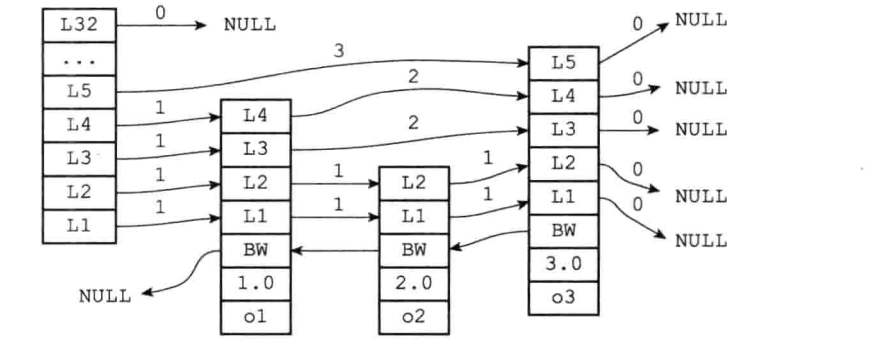

仅靠多个跳跃表节点就可以组成一个跳跃表,如下图所示:

但通过使用一个zskiplist结构来持有这些节点,程序可以更方便地对整个跳跃表进行处理,比如快速访问跳跃表的表头节点和表尾节点,或者快速地获取跳跃表节点的数量(也即是跳跃表的长度)等信息,如下图所示:

header和tail指针分别指向跳跃表的表头和表尾节点,通过这两个指针,程序定位表头节点和表尾节点的复杂度为0(1)。

通过使用length属性来记录节点的数量,程序可以在0(1)复杂度内返回跳跃表的长度。

level属性则用于在0 (1)复杂度内获取跳跃表中层高最大的那个节点的层数量

注意 表头节点的层高并不计算在内。

时间复杂度

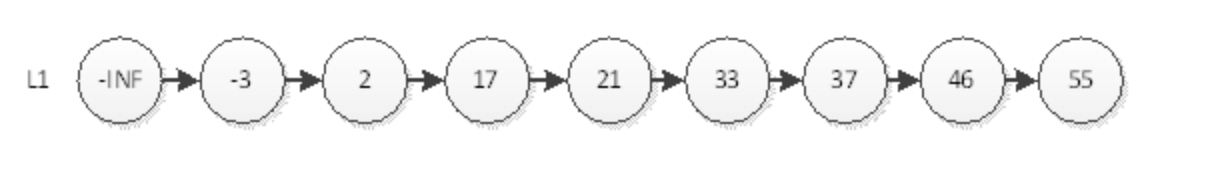

学过数据结构的都知道,在中查询一个元素的时间复杂度为O(n),即使该单链表是有序的,我们也不能通过2分的方式缩减时间复杂度。

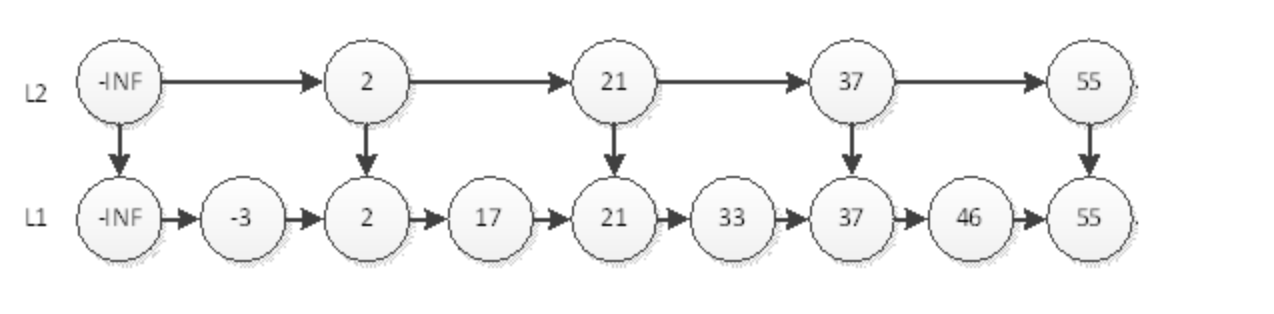

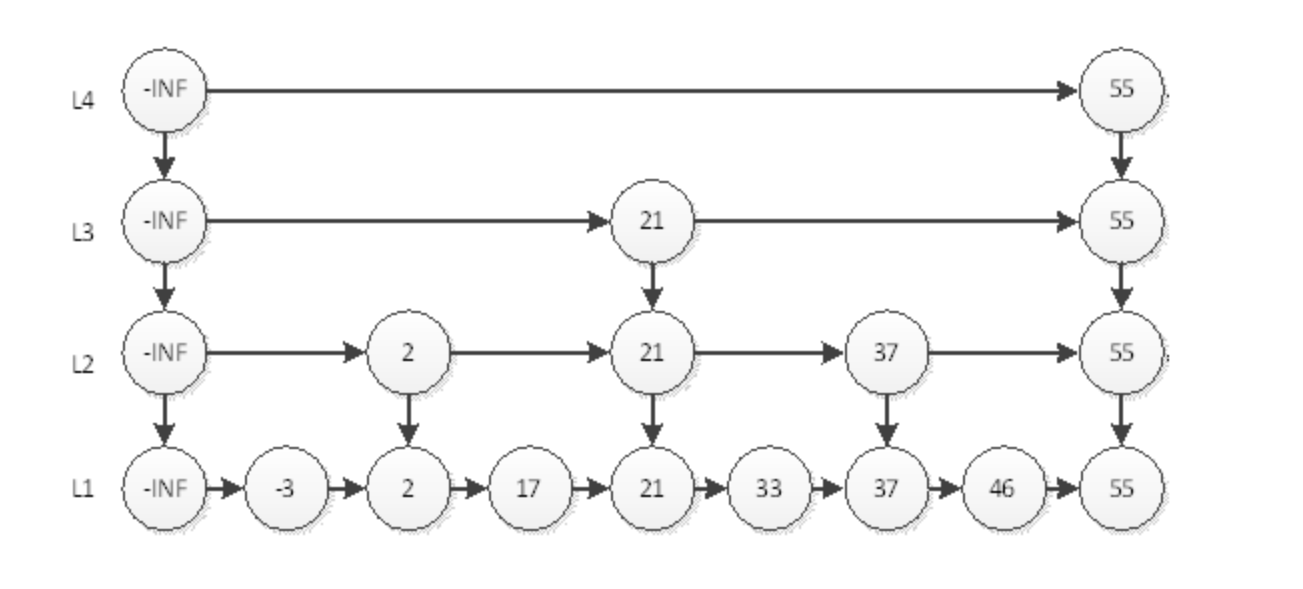

如上图,我们要查询元素为55的结点,必须从头结点,循环遍历到最后一个节点,不算-INF(负无穷)一共查询8次。那么用什么办法能够用更少的次数访问55呢?最直观的,当然是新开辟一条捷径去访问55。

如上图,我们要查询元素为55的结点,只需要在L2层查找4次即可。在这个结构中,查询结点为46的元素将耗费最多的查询次数5次。即先在L2查询46,查询4次后找到元素55,因为链表是有序的,46一定在55的左边,所以L2层没有元素46。然后我们退回到元素37,到它的下一层即L1层继续搜索46。非常幸运,我们只需要再查询1次就能找到46。这样一共耗费5次查询。

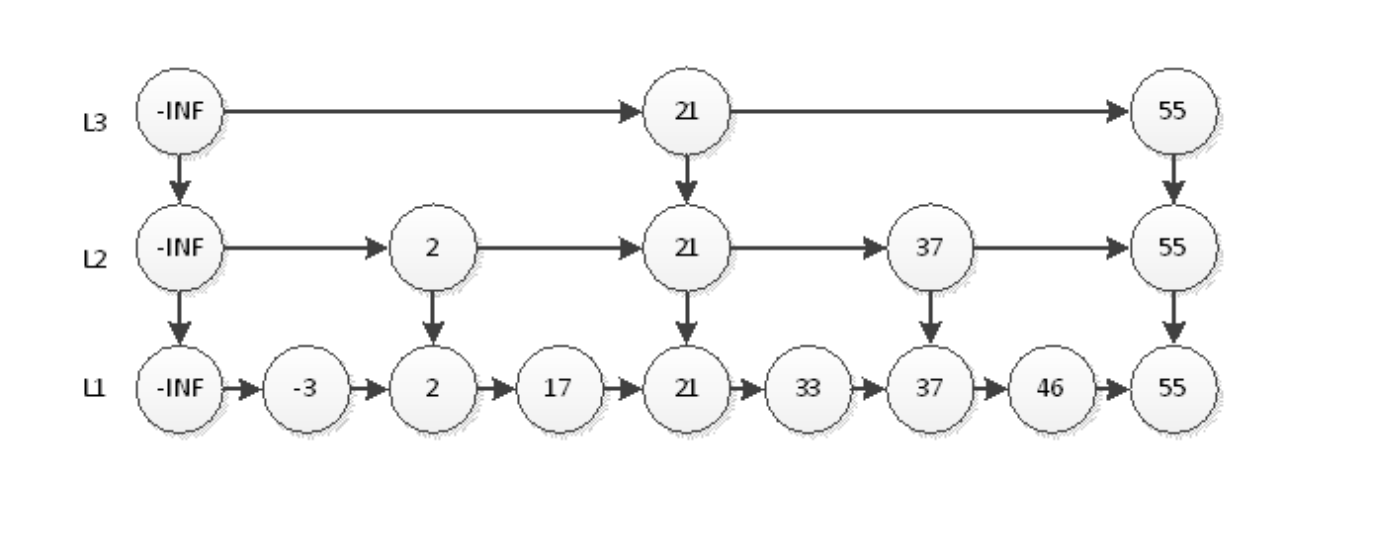

那么,如何才能更快的搜寻55呢?有了上面的经验,我们就很容易想到,再开辟一条捷径。

如上图,我们搜索55只需要2次查找即可。这个结构中,查询元素46仍然是最耗时的,需要查询5次。即首先在L3层查找2次,然后在L2层查找2次,最后在L1层查找1次,共5次。很显然,这种思想和2分非常相似,那么我们最后的结构图就应该如下图。

我们可以看到,最耗时的访问46需要6次查询。即L4访问55,L3访问21、55,L2访问37、55,L1访问46。我们直觉上认为,这样的结构会让查询有序链表的某个元素更快。那么究竟算法复杂度是多少呢?

如果有n个元素,因为是2分,所以层数就应该是log n层 (本文所有log都是以2为底),再加上自身的1层。以上图为例,如果是4个元素,那么分层为L3和L4,再加上本身的L2,一共3层;如果是8个元素,那么就是3+1层。最耗时间的查询自然是访问所有层数,耗时logn+logn,即2logn。为什么是2倍的logn呢?我们以上图中的46为例,查询到46要访问所有的分层,每个分层都要访问2个元素,中间元素和最后一个元素。所以时间复杂度为O(logn)。

# 总结

跳跃表是有序集合的底层实现之一。

Redis的跳跃表实现由zskiplist和zskiplistNode两个结构组成,其中zskiplist 用于保存跳跃表信息(比如表头节点、表尾节点、长度),而zskiplistNode则用于表 示用跃表节点。

每个跳跃表节点的层高都是1至32之间的随机数。

在同一个跳跃表中,多个节点可以包含相同的分值,但每个节点的成员对象必须是 唯一的。

跳跃表中的节点按照分值大小进行排序,当分值相同时,节点按照成员对象的大小 进行排序。

- 01

- 保姆级教程 用DeepSeek+飞书,批量写文案、写文章,太高效了06-06

- 03

- 熬夜做PPT?AI一键生成高逼格幻灯片,效率提升10倍!06-06